Eine gute und aktivierende Atmosphäre ist das A und O

“Ich war ehrlich überrascht, wie kurzweilig der Workshop war. Mit vielen interaktiven Übungen, fast ohne PowerPoint, mit gemeinsamem Whiteboard und digitalen Post-Its – die Zeit verging wie im Fluge.”

“Ich habe noch nie zuvor aus einem Online-Seminar so viel mitgenommen.”

So und so ähnlich war das Feedback aus unseren bisher durchgeführten Onlline-Workshops. Die Vorbereitung war allerdings mehr Aufwand, als wir dachten. Ein als Präsenz-Seminar entwickeltes Konzept lässt sich nicht so einfach als Online-Seminar durchführen. Aber es hat super funktioniert und sich auf jeden Fall gelohnt.

Update: Aufgrund vieler Nachfragen, wie man Remote Meetings und Workshops gestalten kann, haben wir kurzerhand ein Kompakt-Online-Seminar dazu erstellt und bieten Euch das ergänzend zu diesem Blog-Beitrag an.

Was macht eine gute Atmosphäre aus?

- Eine gute Aktivierung und gegenseitiges Kennenlernen mit Video.

- Viel Interaktion und sich mit den Tools nach und nach vertraut machen.

- Abwechslung in den Formaten (genauso wichtig, wie im Präsenz-Workshop).

- Remote-Spiele helfen bei der Lernerfahrung und unterstützen eine gelungene Atmosphäre.

- Pausen mit Disziplin, lange aufeinander warten ist ein Atmosphären-Killer.

- Kleinere (kürzere) Einheiten, als im Präsenz-Workshop und sehr häufiges Feedback – zu den Workshop-Inhalten und zum Format an sich.

Aktivierung

Online scheint anstrengender zu sein. Es empfehlen sich eher kleinere Einheiten in kurzen Zeitabständen. Ein 2-Tages-Seminar wird besser an 4 halben Tagen durchgeführt, sonst geht leicht die Energie in den Keller. Wir vermuten, dass das daran liegt, dass eine höhere Aufmerksamkeit notwendig ist, aufgrund der reduzierten Vielfalt der Sinneseindrücke.

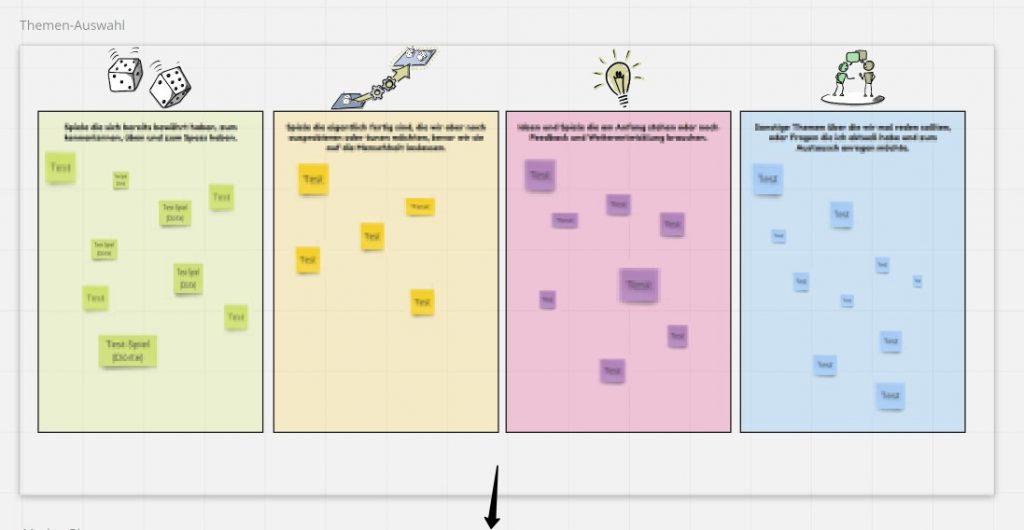

Der Start mit Aktivierung, Vorstellungsrunde und Erwartungsabfrage funktionierte verblüffend ähnlich, wie im Präsenz-Seminar. Die Teilnehmer brachten vom Trainer moderiert Ihre Post-Its auf die Metaplanwand.

Nach diesen Erfahrungen sind wir definitiv der Meinung, dass diese Atmosphäre ohne Video nicht zu schaffen wäre. Eine persönliche Bindung kann nur entstehen, wenn man sich sieht.

Interaktion

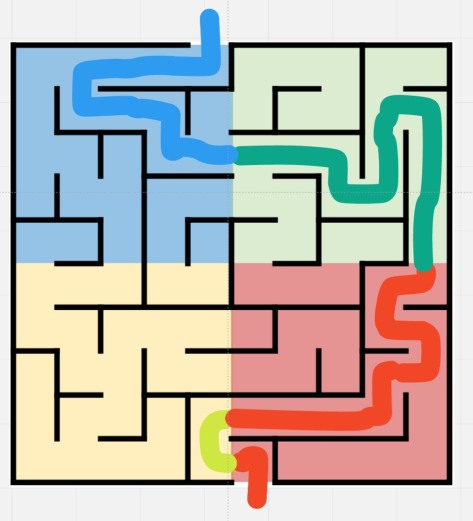

Anschließend führten wir eine Scrum-Simulation durch. Als virtueller Tisch fungierte das Board. Etwas experimentieren mussten die Teilnehmer, da das “Zurechtschneiden” von Moderationsmaterialien nicht immer wie erwartet funktionierte: Manchmal ließ das Tool nur bestimmte Varianten zu, die mit Schere und Klebeband einfacher gewesen wären.

Dafür funktionierte der Aufbau eines Scrum-Boards wesentlich einfacher – allerdings musste die Nutzung des Boards erst einmal geübt und verinnerlicht werden. Es wurde sehr deutlich, dass wie immer die Theorie verhältnismäßig einfach ist, die Praxis dann aber doch einiges an Übung erfordert, bis man nicht mehr bei jedem einzelnen Schritt heftig überlegen muss.

Auf einem gemeinsamen Whiteboard kann es zu Konkurrenz-Situationen kommen, insbesondere, wenn in Teil-Gruppen in getrennten “Räumen” gearbeitet wird. Dies lässt sich wunderbar spielerisch nutzen, z.B. indem auf dem Board wechselseitig Kommentare hinterlassen werden: Kommunikation über Post-Its. Und natürlich in der Reflexion besprechen.

Wie im Präsenz-Training zeigten sich viele Effekte, die in der anschließenden Retrospektive – manche nennen es auch De-Briefing – ausführlich diskutiert wurden, bis hin zum Finden sinnvoller Maßnahmen.

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen sei noch angemerkt, dass viele didaktische Methoden wie Stationenlernen, oder die eine oder andere Liberating Structure durchaus ähnlich, wie im Präsenz-Seminar funktioniert haben.

Selbst ein Spiel, das einige Elemente des Ball-Point-Game in die Online-Welt übertragen konnte, hat super funktioniert.

Praktische Tipps für die Durchführung

- Bis 12 Teilnehmer ist alles noch gut überschaubar. Bei mehr Teilnehmern wird es für einen Trainer sehr schwierig, Gruppenübungen zu betreuen. Wir waren sogar mit 2 Trainern am Start, damit konnten wir sicherstellen, dass sich kein Teilnehmer ausgegrenzt gefühlt hat.

- Während der immer wieder eingestreuten kurzen Theorieblöcke ist es wichtig, die Teilnehmer zu ermuntern, genauso aktiv Zwischen-Fragen zu stellen, als befänden sich alle im Präsenz-Seminar. Das ist mit ständig sichtbarem Bild auch viel einfacher, als in einer typischen Telefonkonferenz, da man sich auch visuell bemerkbar machen konnte (z.B. näher an die Kamera bewegen, usw.)

- Theorieblöcke sollten immer möglichst kurz sein. Im Online-Seminar ist dies noch wichtiger.

- Textlastige PowerPoint-Folien sollten nach Möglichkeit vollständig vermieden werden. Besser ist es, Inhalte ähnlich wie auf Flipcharts live zu zeichnen oder zu erarbeiten.

- Bilder bzw. Grafiken funktionieren einigermaßen gut, sogar mit PowerPoint. Allerdings ist bei Animationen Vorsicht geboten: PowerPoint-Möglichkeiten wir Verblassen oder Einfliegen verfehlen oft ihre Wirkung, da die übertragenen Bilder zu selten aktualisiert werden und die Animationen dadurch im besten Fall “ruckeln”.

- Eine Einführung in die Technik des verwendeten Online-Boards zu Beginn ist unbedingt notwendig. Einfach nur die Funktionalität zu erklären, funktioniert jedoch nicht. Vielmehr werden zu Beginn ein oder zwei Übungen benötigt, bei denen man ausreichend Zeit hat und den Umgang mit unterschiedlichen Möglichkeiten des Boards ausprobieren kann.

- Wenn die Atmosphäre stimmt, können auch tiefgreifende Fragen bearbeitet werden – wie z.B. eine Team Charta erstellen oder das Wertesystem des Teams zu ergründen.

Ein paar Worte zur Technik und zum Setup

Zum Einsatz kamen:

- Ein Online-Collaboration-Board (wir haben Miro verwendet)

- Eine gute, ruckelfreie Video-Konferenz-Software (bei uns Zoom)

- Jeder Teilnehmer hatte zwei Bildschirme und eine Kamera zur Verfügung

Ein zweiter Bildschirm mit mindestens FullHD-Auflösung ist unverzichtbar, um das gemeinsam bearbeitete Board und die Videos der anderen Teilnehmer immer sichtbar zu haben. Wenn ich zwischen Fenstern hin und her wechseln muss, kostet das viel Aufwand – und lenkt ungemein ab.

Jeder Teilnehmer benötigt eine Kamera. Ohne Video ist ein Workshop in dieser Form nicht vorstellbar. Erst wenn man sich sieht, entsteht die notwendige Gruppendynamik.

Einige der der Teilnehmer zeigten mit Hilfe einer externen Kamera nicht nur das übliche Portrait, sondern darüber hinaus etwas von Ihrem Arbeitsplatz, teilweise sogar mit Blick auf ihren Bildschirm. Natürlich möchte oder kann das nicht jeder tun und natürlich kommt es sehr auf den Teilnehmerkreis an, wie viel man von sich preisgeben möchte. Aber nicht nur, dass das davon abhielt, nebenher etwas Anderes zu tun, es erzeugte auch eine tolle Atmosphäre mit persönlicher Note.

Auf dem Board haben wir alle Flipcharts und Metaplanwände vorbereitet – genau so, als befänden wir uns in einem realen Schulungsraum. Und digitales Moderationsmaterial hat durchaus auch Vorteile: Es gibt keine schwarzen Finger und die Post-Its sind unendlich – und fallen ganz nebenbei auch nie vom Board ab.

Mehr oder weniger selbsterklärend ist, dass alle Internetverbindungen stabil sein müssen. Wenn einer ständig reausfliegt, der Ton schlecht ist, oder das Bild ruckelt, dann ist man von den technischen Unzulänglichkeiten so sehr abgelenkt, dass die Konzentration auf die Lerninhalte sehr schwer wird.

Fazit

Remote- bzw. Online-Seminare oder -Workshops können Präsenz-Veranstaltungen nicht vollständig ersetzen. Aber mit den entsprechenden Techniken und didaktischen Methoden lässt sich mehr bewirken, als wir ganz am Anfang erwartet hätten. Wir waren positiv überrascht.

Und Online-Workshops haben sogar ein paar Vorteile: Man muss nirgends hin fahren, hat keinen Stau und keine Schwierigkeiten mit Raumbuchungen. Und nie Probleme mit leeren Stiften.